Anthony Jamelot, sentinelle du Pacifique

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis, le 5 novembre, Hommes de Polynésie est allé à la rencontre du géophysicien Anthony Jamelot. Installé à Tahiti depuis 2011, il observe et analyse les secousses sismiques et la propagation des ondes depuis le Laboratoire de géophysique de Tahiti (LDG), au cœur de l’océan Pacifique qui présente le plus grand risque de tsunamis au monde.

Le Pacifique sous surveillance

Sur les hauteurs de Pamatai, dans la salle de veille du Laboratoire de géophysique, les écrans d’ordinateurs restent allumés jour et nuit. Sur la carte du monde, des points rouges s’allument et tracent en direct la propagation des ondes sismiques lorsqu’un tremblement de terre se produit. Une équipe de 8 personnes veille, attentive à la moindre vibration. Parmi elle, Anthony Jamelot, ingénieur-chercheur en géophysique.

« Ici, on détecte tous les tremblements de terre de la planète supérieurs ou égaux à une magnitude 5, en moins de six minutes. 80 % des tsunamis ont lieu dans le Pacifique. En moyenne, on en compte sept par an. En 2025, on a déjà eu 8 tsunamis dans le Pacifique dont une alerte effective pour la Polynésie. »

Depuis 1964, le Laboratoire de géophysique de Tahiti détecte les tsunamis. C’est le seul centre de veille des tsunamis des territoires ultramarins français.

De la Bretagne à Tahiti

Originaire de Rennes, Anthony n’imaginait pas devenir spécialiste des tsunamis :

« J’ai commencé à travailler dès que possible pendant mes vacances scolaires… Ménages, bûcheron, agent hospitalier… Ces expériences ont facilité mes choix d’orientation. »

Un Erasmus d’un an à Malte, une licence de physique, puis un master en calcul scientifique changent sa trajectoire.

« On a appris à résoudre toutes les équations de la physique en langage informatique. »

Après un passage au CNRS1, où il travaille sur la modélisation du climat, il rejoint le CEA2. Là, il participe au développement d’un code pour modéliser la propagation des tsunamis et découvre ainsi son futur domaine de spécialisation.

« En travaillant à Paris, j’ai découvert que toute l’expertise tsunami était ici en Polynésie depuis 60 ans. Le code tsunami développé est celui utilisé aujourd’hui au LDG. »

En 2011, à 27 ans, il s’installe à Tahiti.

« J’ai retrouvé l’ambiance d’un petit village breton… en plus chaleureux. »

Dans les coulisses de l’alerte tsunami

Entre recherche et science, son métier le passionne.

« On étudie les tsunamis depuis à peine un siècle, alors que la planète a 4,5 milliards d’années. À chaque nouvel événement, on découvre de nouvelles choses sur ces phénomènes imprévisibles. »

Depuis 2013, il participe, avec ses collègues, à la surveillance mondiale des tsunamis.

« Avant, on se concentrait sur la région pacifique. Aujourd’hui, on a une surveillance mondiale avec des premières estimations en 15 minutes. À T+15, en cas d’alerte, un premier bulletin d’évaluation du risque est envoyé automatiquement à la protection civile, sans action humaine. »

Anthony se souvient d’une journée hors norme :

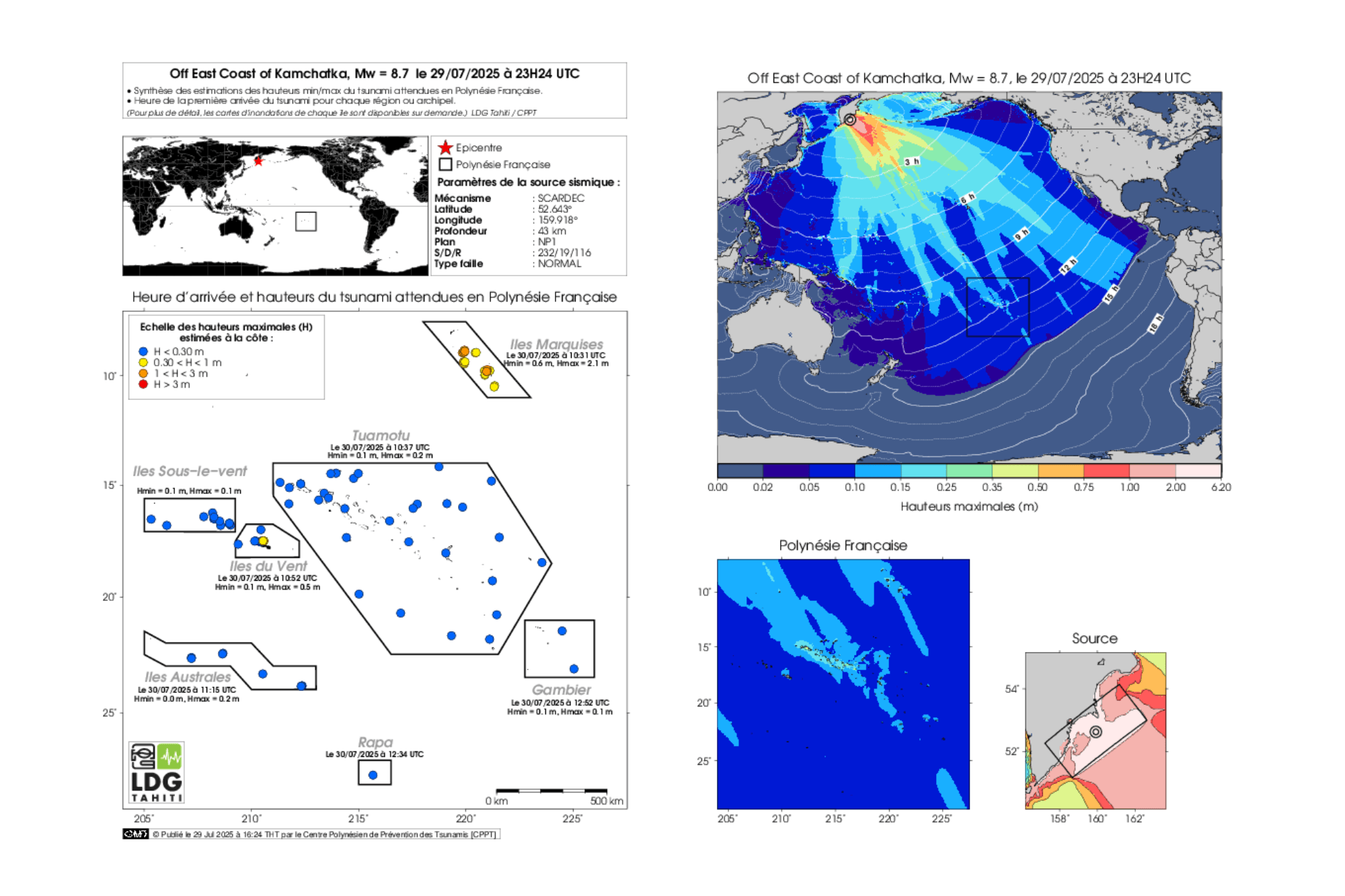

« Le 29 juillet 2025 a eu lieu un séisme hors norme de magnitude de 8,7, qui a généré un tsunami au large des côtes du Kamchatka en Russie. »

Ce jour-là, l’équipe est en alerte maximale pendant 30 heures d’affilée.

« Nous avons utilisé pour la première fois en contexte d’alerte de nouveaux outils développés au sein du LDG. Nous avons pu transmettre des informations plus précises à la cellule de crise du Haut-Commissariat et leur faciliter la prise de décision. »

Face au risque, la prévention

Le Pacifique concentre les plus grandes zones sismiques de la planète, la Polynésie, avec sa position centrale, peut être impactée entre 2 h 30 et 11 heures selon l’origine du tsunami.

« On observe en moyenne un tsunami chaque année en Polynésie. Aujourd’hui, on apprécie que le Haut-Commissariat communique désormais aussi sur les tsunamis sans risque, pour rappeler aux gens que cela arrive régulièrement. »

Mais ce qu’Anthony souligne le plus, c’est l’importance de maintenir une population sensibilisée au risque.

« On peut avoir le meilleur système d’alerte, le plus important, c’est une population prête à réagir. La problématique pour une île comme Tahiti, ce sont les embouteillages, car dans le cas le plus contraignant, on aura moins de 2 heures pour évacuer. Il est important de vérifier si son domicile est situé en zone à risque ou non, et si possible privilégier, en cas d’alerte, un déplacement à pied, surtout en zone urbaine, jusqu’aux zones refuges, permettant de faciliter l’évacuation. Grâce au portail OpenData Tefenua, chacun peut trouver ces informations. »

Entre science et veille, Anthony Jamelot vit au rythme de la Terre. Il poursuit ses travaux de recherche pour améliorer la détection et la simulation des tsunamis, toujours dans un objectif de mieux comprendre pour mieux anticiper.

¹ Centre national de recherche scientifique

² Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Rédactrice

©Photos : CL Augereau et LDG pour Hommes de Polynésie

Directeur de publication : Yvon Bardes